令和1(2019)年12月に、増山歌子様より木下保氏の写真資料をご寄贈いただきました。

ご寄贈者様(木下氏のご三女様)が整理された写真は、

ファイルやアルバムに綴じられており、キャプションも記されています。

木下保氏(1903〜1982)は、大正15(1926)年に東京音楽学校を卒業された声楽家です。

平成23(2011)年以来、複数回にわたり木下氏の資料を大学史史料室にご寄贈いただいてきました。

手稿譜資料の一部は当室のホームページで公開しており、

木下氏の略歴や資料概要も こちら でご紹介しています。

このたび、追加でご寄贈いただいた写真には、

ドイツ・リートやオペラなど日本声楽史に確かな足跡を刻んできた木下保氏の様々な業績がみられる他、

大正〜昭和期の日本の演奏会の様子がいきいきと映し出されています。

たとえば、昭和12(1937)年の《マタイ受難曲》日本初演時に撮影された写真があります。

木下保氏の他、指揮者のクラウス・プリングスハイム氏のサインも見られます。

太平洋戦争中の昭和18(1943)年に開催された「信時潔 歌曲の夕」の写真では、

独唱の木下保氏、ピアノ伴奏の水谷達夫氏ともに国民服姿で演奏しています。

木下保氏といえば、日本におけるオペラの黎明期を支えた功績も重要です。

特に團伊玖磨作曲《夕鶴》の「与ひょう」は当たり役で、生涯に120回以上この役を演じました。

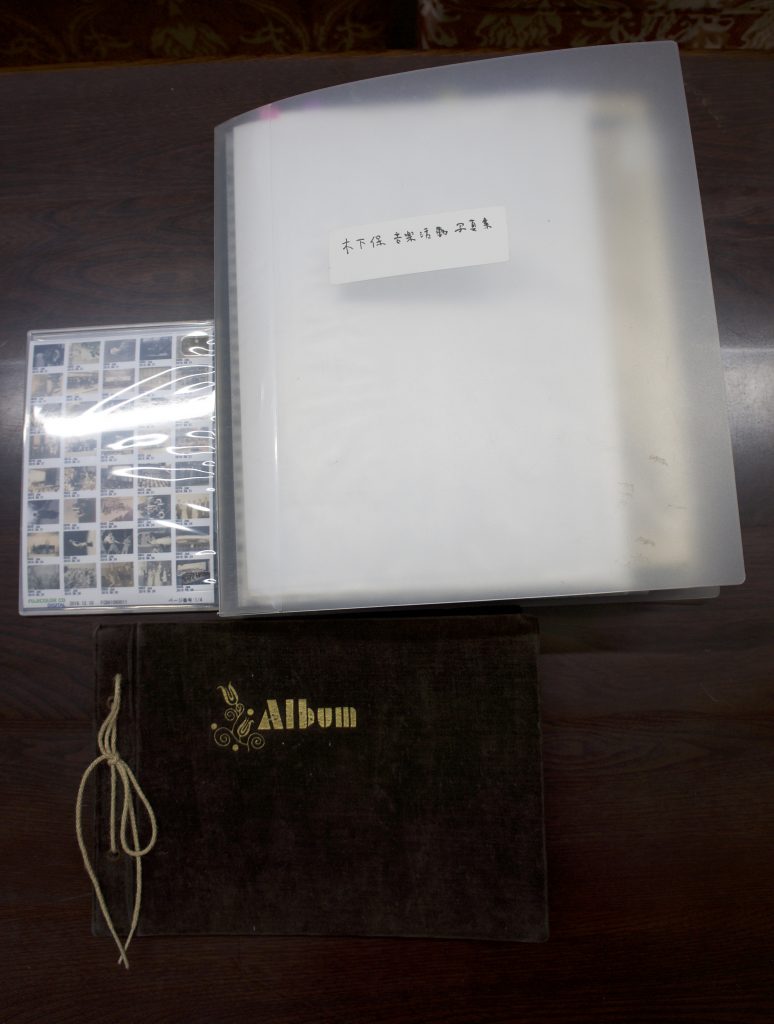

そして木下保氏の音楽活動の中でもとりわけ注目に値するのが、日本歌曲の歌唱指導です。

1960年代から「やまとことばを美しく」というタイトルで複数回にわたり講習会を開催し、

奈良時代から現代までの日本語に対し、実践的に発声・発音方法を追求しました。

日本歌曲における言葉の扱い方、日本語の発音の仕方などは、今日の作曲家や声楽家も直面する大きな課題です。

木下保氏の活動は、過去の歴史的事実ではなく、いま改めて再考するべきものなのではないでしょうか。

今回、一挙にご紹介しきれないほど多くの貴重な木下氏の写真資料が寄贈されました。

ご興味をお持ちになられたかたは、ぜひ大学史史料室へお越しください。